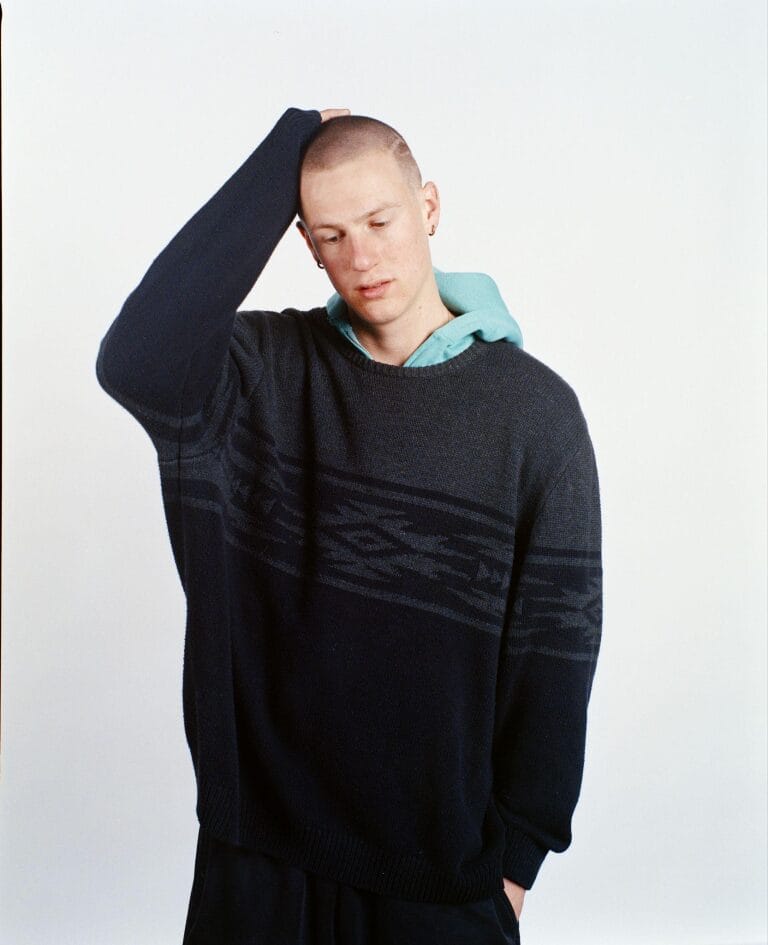

在当今这个高速运转的音乐世界里,艺人们常常感觉自己非此即彼:要么是传统体系精心打造的产物,要么是数字洪流中转瞬即逝的幻影,其病毒式的传播力虽强,却也脆弱易逝。然而,Malcolm Todd的出现打破了这一定律。他无疑是2020年代的产物——他的音乐生涯在疫情期间卧室的孤独中点燃,名声则被TikTok那难以捉摸的算法推向高潮——但他却以一种更持久的姿态脱颖而出。他既是DIY的音乐巧匠,也是主流厂牌下光芒四射的明星;既能营造Lo-fi音乐的私密氛围,也能掌控座无虚席的万人体育场。随着新单曲《Original》的发布,以及备受赞誉的首张专辑《Malcolm Todd》豪华版《Malcolm Todd (Still)》的官宣,Todd正发出他迄今为止最大胆的宣言。他代表了一种全新的明星模式,建立在数字时代的娴熟、极致的真实和拒绝被定义的混合音乐风格之上。这是一个关于自称“暖男摇滚明星”如何逆向工程般地获得成功,将一闪而过的网络火花,锻造成可持续燃烧的熊熊烈火的故事。

一次“原创”的意图宣言

Malcolm Todd故事的最新篇章,并非以一首为算法量身定做的洗脑神曲开启,而是一次平静的自我宣告。新单曲《Original》堪称这位艺术家自信心进化的教科书。这首歌被描述为拥有“原始而真诚的声线和甜美的副歌”,它剥离了繁复的制作,将焦点完全放在了他的词曲创作和情感表达上。对于一个以歌词直白而自豪的艺术家——他曾说:“我从不用隐喻绕圈子。我力求直接。听我的歌,你就能清楚地知道我在写什么”——《Original》正是这一理念的精髓体现。这一举动展示了他对艺术纯粹性的追求,而非对流量的刻意迎合。如果说像《Chest Pain (I Love)》这样无法抗拒的热门单曲,是凭借其极具感染力、适合短视频无限循环的副歌而走红,那么《Original》则标志着一个转折点。这是一个艺术家在凭借首张专辑获得商业成功后,开始转向更具创造性的探索,并坚信他的听众会追随他的脚步。

这首单曲也预示着他即将推出的豪华版专辑《Malcolm Todd (Still)》,其中将收录四首新歌。这不仅仅是一张B面歌曲合集,更是一次战略性的胜利巡礼。在此之前,他刚刚完成了横跨北美27个城市、场场售罄的大型巡演,并在著名脱口秀节目《吉米鸡毛秀》上完成了深夜电视首秀,这些都巩固了他从网络红人到现实世界一线歌手的转变。专辑标题本身也充满巧思,蕴含多层含义。在同名专辑大胆宣告身份之后,括号里的“(Still)”(依然)则强化了这一点。它暗示着他依然是那个在专辑中定义了自己的Malcolm Todd,同时也意味着在一段马不停蹄的旅程后,迎来了一个沉淀和反思的时刻。这是一个充满自信的补充,既巩固了他已占据的艺术领地,也预示着他的征途才刚刚开始。

现代音乐解构:从卧室流行到另类R&B

要理解Malcolm Todd的音乐,就必须了解其创作的“地理环境”。他的声音植根于“卧室流行”(Bedroom Pop)的美学——这个流派的定义更多地取决于其DIY(自己动手)的精神和创作地点,而非特定的音乐风格。正如其名,Todd的音乐之旅始于高中二年级,在全球疫情期间,他仅凭一把吉他、一把贝斯和家中录音室的简易设备开启了创作。他最初的目标并非成为超级巨星,而是“想让学校里的人对我刮目相看”这个 relatable( relatable)的愿望,这恰好体现了该流派朴实无华、充满亲密感的精神。这种根基在他的作品中清晰可闻:柔和近乎耳语的唱腔,对原始情感的坦诚聚焦,以及让听众感觉自己正在分享一个秘密的氛围。

然而,从卧室流行的起点出发,Todd培养出了一种复杂而多元的音乐身份。他的音乐如同一幅丰富的织锦,交织着另类R&B、独立流行、灵魂乐和放克等多种元素。他最常提及的影响——Steve Lacy、Omar Apollo和Dominic Fike这三位现代音乐流派的融合大师——在他的音乐DNA中清晰可辨。然而,他的音乐调色板远不止于此,还融入了对披头士和保罗·西蒙等经典词曲创作人的热爱,甚至还有来自母亲影响的百老汇音乐剧的戏剧感。

这种兼容并蓄的品味体现在他标志性的音乐元素中。他的歌曲几乎总是以富有律动感、辨识度极高的贝斯线为基础,配以灵动而清脆的吉他,时而干净明亮,时而带有垃圾摇滚的粗粝感。这一切都建立在复杂的和声层次和由他的朋友兼制作人Charlie Ziman主导的打击乐之上。在他事业初期,Todd曾俏皮地声称自己的歌曲是Steve Lacy未发行的作品,以此来为自己造势。这与其说是艺术上的依赖,不如说是一次绝妙的“游击式”营销。通过借鉴一种已有的美学风格,他巧妙地抓住了听众的注意力,然后迅速转向,展示出自己与众不同的声音,证明了他远非一个简单的“模仿者”。他自学成才的DIY过程,不受正规训练的束缚,使他能够将广泛的影响融会贯通,而不拘泥于任何单一流派的规则。最终呈现出的,是一种既熟悉又充满实验性的声音,其中非传统的旋律和出人意料的制作选择,不仅仅是风格上的点缀,更是一位从零开始构建自己音乐世界的艺术家的自然产物。

病毒式传播的建筑师:从TikTok到哥伦比亚唱片

Malcolm Todd的职业轨迹是新音乐产业范式的典型案例。他的崛起并非由主流唱片公司在会议室里精心策划,而是在TikTok这个数字熔炉中迸发出的火花。商业上的突破来自于他的单曲《Art House》和《Roommates》在网络上疯传,它们轻松的律动和内省的歌词抓住了时代精神,使他在Spotify上的月度听众数量从默默无闻飙升至数百万。这种爆炸性的有机增长没有被忽视,直接促使著名的哥伦比亚唱片公司(Columbia Records)的一位高管发现了他,并最终与他签约。

他的成功绝非算法的偶然。只要看看他的TikTok账号,就会发现他对这个平台作为粉丝互动和故事构建工具的精湛理解。他持续发布未完成歌曲的片段,将创作过程变成一场公开的表演,为正式发布的作品积累了狂热的期待。他与观众建立了直接而真诚的关系,在评论区征求他们的想法,让他们感觉自己是这段旅程的积极参与者。这一策略在《Chest Pain (I Love)》这首歌上达到了顶峰,其简单而真挚的副歌成为了超过150万个视频的背景音乐,将这首歌从个人表达转变为一种共享的文化现象。

这本“成功手册”揭示了音乐产业的巨大变革,即艺人越来越需要成为自己的数字营销专家。对Todd而言,他最大的营销资产就是他的真实性。这位艺术家的个性本身,已经和他的音乐一样,成为了产品的一部分。粉丝们不仅被他的歌曲吸引,更被他本人所吸引——他自封的“暖男摇滚明星”形象,他与姐姐兼合作者Audrey Hobert的幽默互动,以及他与朋友组成的乐队之间显而易见的友谊。这种无过滤的接触建立了一种强大的“准社会关系”,让粉丝们感觉自己与他的成功息息相关。他们不仅仅是在听一首歌,更是在支持一个他们感觉自己认识的人。因此,像哥伦比亚唱片这样拥有碧昂丝和哈里·斯泰尔斯等巨星的传统大厂牌决定签下他,代表了旧势力对新方法的认可。这有力地证明了,Todd所开创的以粉丝为中心、由算法驱动的成功之路,已不再是新鲜事物,而是发现下一代明星的主要且强大的渠道。

连接的转化:从屏幕到舞台

对于任何诞生于数字时代的明星来说,最终的考验是他们在线上的魅力能否在现实世界中延续。对Malcolm Todd而言,答案是响亮而肯定的——门票售罄的欢呼声。他的现场演出是年轻活力的聚集地,粉丝们穿着他标志性的宽松牛仔裤和法兰绒衬衫,为了抢到前排的位置,愿意排上好几个小时的队。现场的气氛与其说是一场正式的音乐会,不如说是一场社区的狂欢。

舞台上的Todd充满磁性,散发着既有活力又无比真诚的魅力。乐评人一致称赞他的现场演唱实力,指出他“现场唱得和录音室版本一模一样”,这有力地驳斥了任何关于他只是“录音室歌手”的说法。他在大学演出时会和观众开玩笑,聊他的“大学体验”;会在演出中途为粉丝签名;并时刻关心观众的状况,曾递出自己的水,甚至让团队为在酷暑中排队的粉丝分发冰棒。这种真实感因为他的乐队成员——他们不是临时雇佣的乐手,而是他从小到大的朋友——而更加强烈,为演出增添了一种“在父母家车库里开派对”的氛围,而他那带有白色栅栏的舞台设计也明确地呼应了这一点。

这创造了一种强大的共生关系。观众会跟着唱每一句歌词,高喊和声,甚至自发组织应援活动,比如在一首歌中用手机手电筒打出彩色的星星,营造出彩虹般的光芒。作为回应,Todd则表现出由衷的敬畏和感激,让整个体验充满了合作的氛围。现场演出是将短暂的数字粉丝转化为可持续的现实世界粉丝群的关键一步。共同的线下体验将网络上建立的联系固化为一个有形的社群,确保了在TikTok的热潮退去后,粉丝们依然会为下一张专辑和下一次巡演而来。这种连接建立在他“暖男摇滚明星”的形象之上,这是对传统摇滚明星形象的一种刻意而清新的颠覆。他没有选择危险和疏离,而是提供了亲和力和温暖,他会翻唱美剧《爱卡莉》的主题曲,也会和朋友们勾肩搭背地在舞台上合唱Crosby, Stills, Nash & Young的《Our House》。他为这个看重真实和积极社群而非陈旧的自我毁灭形象的时代,塑造了一种全新的摇滚明星。

奠定传奇:一张处女作的决定性弧光

如果说他早期的EP和病毒式单曲是前奏,那么他的同名录音室专辑《Malcolm Todd》则是他决定性的艺术宣言。这张专辑是一部精心构建的叙事作品,直面了他自身的迅速崛起。开篇曲目是充满讽刺意味的《Harry Styles》,他用“跳吧,猴子,跳吧/你是我们最爱的傻瓜”这样的歌词,哀叹着成名初期的压力。随后,专辑深入探讨了青年时期复杂的情感世界,从标题直白的《Doll》中被利用和物化的感受,到热门单曲《Chest Pain (I Love)》中原始而感同身受的心碎,再到结尾曲《I’ll Come Back For You》中充满希望的承诺。

这张专辑在商业和评论上都取得了成功,登上了公告牌200强专辑榜,而《Chest Pain (I Love)》也进入了公告牌百强单曲榜。商业上的成功得到了评论界的认可,其中最引人注目的是《滚石》杂志,他们称赞这张专辑是“一记重拳”,并赞扬Todd是“一种新型男性流行歌星的迷人愿景”。这份来自权威媒体的赞誉,有力地巩固了他作为一名严肃艺术家的地位。专辑中的歌曲《Bleed》也标志着一个圆满的时刻,这是他与偶像Omar Apollo的合作。从高中时听着Apollo的歌,到后来为他巡演开场,如今Todd已经能与他的英雄在同一首歌中平起平坐,这首歌无缝地融合了他们的风格,证明了他完全有能力与偶像并驾齐驱。

最终,这张同名专辑成为了他摆脱“网红”标签的独立宣言。这是一个有意识的举动,旨在摆脱“那个TikTok网红”或“Steve Lacy的模仿者”之类的标签,呈现出一些“完全、彻底属于他自己的东西”。专辑的音乐风格也反映了这一雄心,将他早期的Lo-fi风格与更精致、更具录音室质感的未来连接起来。虽然保留了一些早期作品中扭曲的合成器音色,但制作却复杂得多,比如在《Make Me a Better Man》中加入了“灵魂蓝调风格的钢琴和吉他组合”,甚至在插曲《Good Job Malcolm》中加入了“小提琴交响乐”。这种演变表明,他并没有将卧室流行风格当作拐杖,而是在利用主流厂牌的资源来扩展他的艺术视野。通过这样做,他成功地从一个病毒式传播的瞬间,转变为一个具有持久力的艺术家,一个能够将自己独特的艺术气息带到排行榜顶端的音乐人。

职业生涯概览

为了全面展现Malcolm Todd的艺术叙事,本文以主题为线索,聚焦于他音乐风格、发展策略和个人形象的演变。为了将这一叙事置于真实的时间线中,以下记录按时间顺序概述了他非凡的职业生涯轨迹。

| 年份 | 发行类型 | 标题 | 主要曲目/合作 | 重要成就与里程碑 |

| 2022 | EP | Demos Before Prom | “Lately,” “Out of Bounds” | 独立发行的首张作品;在网络上获得初步关注。 |

| 2023 | EP | Shower Shoes | “Lovebird,” “Mac” | 第二张独立发行的EP;持续在网络上积累人气。 |

| 2023 | 单曲 | “Art House,” “Roommates” | “Art House,” “Roommates” | 在TikTok上取得巨大成功,获得数百万次播放。 |

| 2023 | 职业生涯 | 签约哥伦比亚唱片 | 不适用 | 凭借网络热度获得主流唱片公司合约。 |

| 2024 | 混音带 | Sweet Boy | “Earrings,” “Sweet Boy,” “New Friends (feat. Eem Triplin)” | 在哥伦比亚唱片发行的首个项目;收录了粉丝喜爱的歌曲和新作品。 |

| 2024 | 巡演 | ‘Sweet Boy’ Tour | 不适用 | 首次北美个人巡演;几乎所有场次门票售罄。 |

| 2024 | 现场演出 | 音乐节表演 | 不适用 | 参加了Lollapalooza和Austin City Limits等大型音乐节。 |

| 2025 | 录音室专辑 | Malcolm Todd | “Chest Pain (I Love),” “Bleed (feat. Omar Apollo),” “Concrete” | 首张录音室专辑;登上公告牌200强专辑榜。 |

| 2025 | 单曲 | “Chest Pain (I Love)” | 不适用 | 首次登上公告牌百强单曲榜,最高排名68位;播放量超过1亿次。 |

| 2025 | 巡演 | ‘The Wholesome Rockstar’ Tour | 不适用 | 第二次大型个人巡演,在多个主要城市门票售罄。 |

| 2025 | 现场演出 | 深夜电视首秀 | “Chest Pain (I Love)” | 在《吉米鸡毛秀》上表演。 |

| 2025 | 单曲 | “Original” | “Original” | 即将发行的豪华版专辑的主打单曲。 |

| 2025 | 豪华版专辑 | Malcolm Todd (Still) | 不适用 | 宣布将于8月8日发行首张专辑的豪华版。 |