Christopher Taylor——策展人、画廊主与音乐人——将于巴黎马莱塞布大道124号的自宅公寓内开设一间当代艺术画廊。该计划回溯其职业早期的“居住空间展览”模式,并延展他在伦敦与纽约项目中形成的策展路径。新空间将以亲密的观看环境呈现新锐与资深艺术家,公寓的巴洛克式建筑不再充当中性背景,而被视为展示的主动元素。

此举汇聚了Taylor实践中的多条线索。在伦敦,Museum 52起初就是安置于居住空间的展场,因率先呈现后续走向更大舞台的艺术家而为人熟知。在纽约,他先以Museum 52之名运营,随后更名为American Contemporary,逐步建立起一个在机构与市场均获得持续关注的艺术家阵容。其间,他与Shara Hughes、Conrad Shawcross、Esther Stocker、Kon Trubkovich、John Isaacs、Nick Waplington等艺者合作。巴黎项目在回归早年尺度与非正式氛围的同时,也倚托于他在美国积累的组织经验与专业网络。

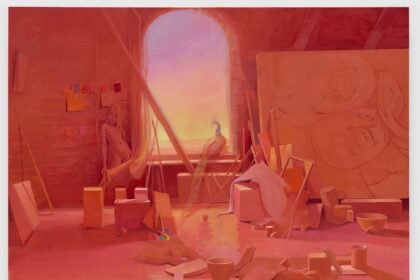

新空间开幕展为John Isaacs: Ego in Arcadia。该展反映出Taylor与Isaacs逾二十年的合作关系。Isaacs与“YBA”(英国青年艺术家)一代相关,实践横跨雕塑、绘画与装置,长期关注人体图像如何吸纳并折射“信仰、消费与死亡性”等社会压力,并以兼具古典形制与当代物质文化的视觉语言展开。展题借用“Et in Arcadia ego”这一铭记死亡式的警句,将焦点转向图像过剩当下的“自我”。

据画廊介绍,Ego in Arcadia将神话人物、解剖学碎片与建筑母题等古典元素,与日常物件及工业组件并置。展陈被构想为一系列“场景式”画面(tableaux),把公寓同时作为展览地点与展示主体:天花与墙面的线脚装饰、岁月形成的包浆,以及观众的行走动线均被纳入观看经验,而非被刻意遮蔽。此方法与Isaacs在影视与戏剧舞台美术方面的背景相契合,体现在对取景与构图、观看节奏以及“校准式衰变”概念的精细把握上。由此形成的情境,使“理想”与“临时”、“神圣”与“日常”被有意地维持在张力之中。

Taylor将该项目定位为“对话的平台”与“展示的机制”并行。居住尺度鼓励缓慢观看,缩短作品与观众的距离,并为在大型机构中较难达成的交流创造条件。虽然项目不以地理或媒介划界,但将侧重于以形式严谨与概念清晰回应当代艺术议题的创作。居所属性同时引入一道策展前提——作品需与“被居住的空间”进行协商;画廊把这视为一种富于生产性的提示,而非限制。

选择Isaacs作为开幕艺术家,凸显了画廊对长期合作的重视。Taylor过去曾多次呈现其作品,并将此次展览纳入关于“脆弱、再现以及图像之‘后生’”的持续对话。在公寓语境中,这一对话获得了空间维度:艺术并非仅作为装饰介入,而是以“栖居”的方式进入真实生活环境。对“门槛”的关注——无论是房间之间、时代之间,还是材质之间——亦呼应了展览对“传承”与“碎片化”的主题考量。

项目规划将延伸至展览之外,包括连接艺术家、写作者与公众的小型活动。开幕酒会拟于建筑内庭举行,后续公共项目或将加入现场音乐与谈话。参观将采取预约与限定开放时段并行的方式,以匹配为接待访客而优化的居住空间的混合属性。画廊在对外沟通中强调:在场地条件许可的范围内保持可达性,并优先保障以对话为导向的“专注式”参观体验,而非追求人流量。

Taylor的此番实践加入了巴黎不断扩展的艺术生态——诸多空间正在针对尺度、建筑与观众关系进行试验。通过把“家庭语境”置于前景,项目把观看视为一种社会实践,并突出一间房间——其比例、表面与声学——对阐释过程的塑形能力。开幕展以建立在互信基础上的合作与一组探测“图像/物件、理想/废墟”边界的作品群,呈现这一方法论。公寓的历史性细部不被视作单纯布景,而被赋予“共同作者”的角色,邀请观众思考语境如何塑造意义。

画廊据此把自身定位为“策展意图”与“生活空间”交叉之处——既非严格的机构范式,也非纯粹的商业模式。其目标是在不牺牲批评雄心的前提下,探索如何在居住尺度上重组艺术品的流通及其所引发的讨论。伴随Ego in Arcadia的开启,项目确立了基本命题:在“恒久与无常、古典参照与当代直面、公共相逢与私人框架”之间进行协商与调律。